Ouvrages hydrauliques

Le SMBVAS a construit plus de 50 ouvrages sur le territoire. Ils permettent de ralentir les écoulements des eaux lors des pluies importantes, et de réduire l’ampleur des inondations dans la vallée en différents endroits du bassin versant.

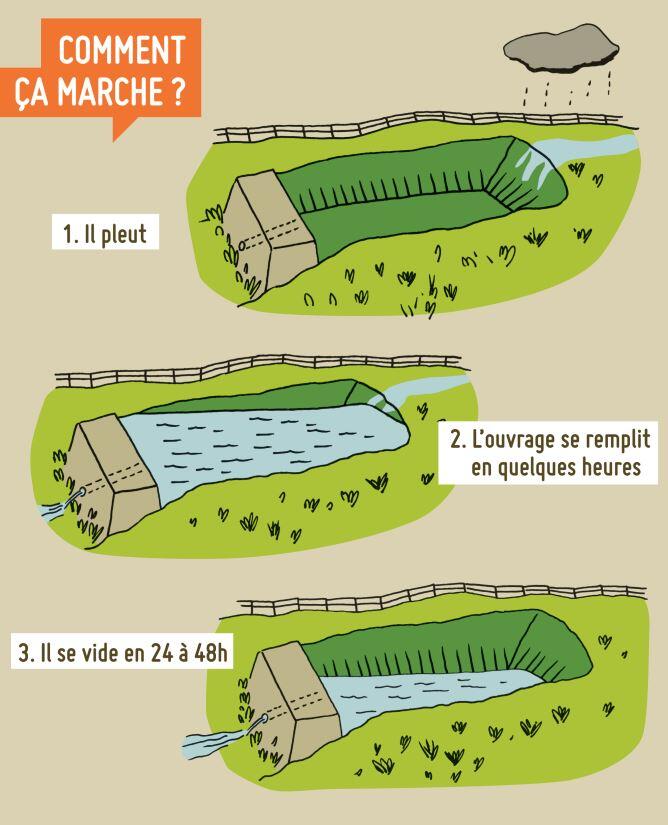

L’objectif d’un ouvrage est de stocker temporairement les eaux. Les eaux sont restituées de façon lente et contrôlées vers l’aval grâce à un débit de fuite. Cet ouvrage se vide en 24h à 48h pour permettre de recevoir rapidement une nouvelle pluie.

La construction et l’entretien de ces ouvrages représentent une part importante de la politique et de l’action du Syndicat : depuis 2001, 10 millions d’euros ont été dépensés pour leur réalisation.